Por Silvano Tarantelli

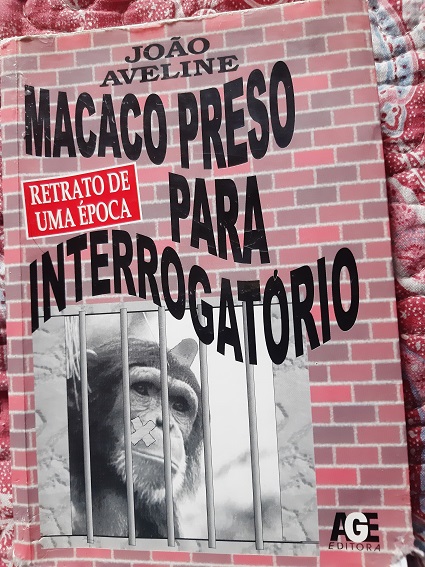

Dias desses me lembrei do gaúcho João Aveline. Além de jornalista renomado em Porto Alegre, foi dirigente do PCB, depois PPS. Assim mesmo, como ele gostava de se referir ao seu partido no livro Macaco Preso para Interrogatório (AGE Editora). Hoje, se ele estivesse vivo, acrescentaria Cidadania, que é o nome atual da sigla.

Como profissional de jornalismo que exerceu a vida toda, Aveline trabalhou no Zero Hora – onde foi secretário, chefe de Reportagem e secretário gráfico, editor da revista do jornal e de suplemento. Trabalhou ainda em Jornal do Dia, Tribuna Gaúcha, Correio do Povo e Rádio Gaúcha. Também foi responsável por trazer para Porto Alegre a sucursal do Última Hora, jornal de Samuel Wainer, polêmico jornalista que criou a publicação e a colocou a serviço de Getulio Vargas em oposição a Carlos Lacerda (Minha Razão de Viver, memórias de um repórter, de Wainer, é obra obrigatória para quem se interessa por jornalismo). Lacerda − temido jornalista, político, governador do então Estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro −, como atesta a História, é apontado como estopim do suicídio de Getulio, em 1954, no conhecido episódio da Rua Tonelero.

Como jornalista, Aveline desempenhou diversos postos chaves no jornalismo impresso porto alegrense. Como comunista, cumpridor das tarefas do partido, concordou em emprestar o nome para figurar como o diretor responsável pelo Voz da Unidade. O jornal foi fundado em 1980 para lutar pela democracia e pela legalização da sigla. Eu e Aveline tivemos uma breve, mas marcante, convivência. Ele, eu e o jornalista Alon Feuerwerker fomos parar em nada menos do que Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Como que pioneiros do espaço, estamos seguramente entre os primeiros brasileiros a pisar em solo norte-coreano, ainda nos anos de 1980.

A Coreia do Norte é um dos países mais enigmáticos do mundo e tido como o mais fechado ao Ocidente. Mas o governo de Kim Il-sung − progenitor do atual primeiro-ministro norte-coreano −, estava na época interessado na abertura para a América Latina. Seu governo provavelmente avaliou que o caminho poderia ser o estabelecimento de relações diplomáticas com o Brasil. Pensaram no partidão como intermediário e daí o convite para a visita. As relações diplomáticas só viriam a ser estabelecidas em 2001, no governo FHC.

Bem por acaso, calhou de a articulação da estratégia passar por mim. Pois eu era o único que me encontrava na pequena redação do jornal quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, falou alguém da embaixada da Coreia do Norte em Havana. Conversei com um interlocutor em espanhol, que me passou os contatos e disse que queria convidar o jornal para uma visita ao país. Corri para o andar de cima, onde ficava a direção do partido, para passar o recado. Dias depois, quando quase não me recordava mais do assunto, fui chamado para conversar, e um dirigente me comunicou: “Prepara o passaporte, você vai viajar”.

O Voz da Unidade foi praticamente o meu primeiro emprego. Trabalhei em sua redação de quatro a cinco anos. Em 1983, quando comecei, eu era um recém-formado jornalista saído dos bancos da Faculdade de Comunicação de Santos, acostumado a participar mais do movimento estudantil do que propriamente das aulas. Entrei no partidão quando a política fervilhava, sacudida pela greve dos sindicalistas do ABC e pelo movimento sindical efervescente dos metalúrgicos de Santos. A época era de articulações da frente democrática agrupada no MDB, embalada pela conquista recente da anistia política, luta em favor da Constituinte e pelo restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis.

Ainda na faculdade, fiz um pequeno estágio no Hora do Povo, jornal do Movimento 8 de Outubro, conhecido por MR-8, que nos chamados anos de chumbo envolvera-se na guerrilha urbana. A ação mais notável da organização foi o sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, em 1969, episódio do qual o jornalista Fernando Gabeira participou. Depois, a organização foi praticamente destroçada pelo regime militar. Reorganizado, o MR-8 integraria a frente política no interior do MDB. Estamos falando de 1985, já depois da anistia de 1979 e antes do trabalho do Congresso Constituinte, de 1988. Antes ainda do Voz da Unidade, eu trabalhara no jornal santista A Tribuna, em sua sucursal de Registro, no Vale do Ribeira.

Dias depois daquele telefonema, partimos para uma viagem cheia de interrupções e longos períodos de voo. Na época, os militantes e dirigentes de esquerda que viajavam para os países do chamado socialismo real tinham que fazer uma longa peregrinação para chegar ao destino. Os passaportes, óbvio, não tinham registro da passagem nesses países. E assim, partimos de São Paulo, para fazer escala em Lima, Peru, e seguir para Havana, Cuba, onde ficamos até os documentos estarem prontos e, em seguida, para Moscou.

Na capital da Rússia, ex-URSS, fomos hospedados por dois dias na embaixada da Coreia do Norte, antes de partir para Pyongyang. Deu tempo para conhecer a Praça Vermelha, presenciar um casal de noivos tirar fotos seguindo a tradição moscovita, ver a troca de guarda em frente ao Kremlin e visitar o cadáver embalsamado do grande Lenin, em seu mausoléu. No GUM, centro comercial soviético, Alon experimentou e comprou, se bem me lembro, um chapéu, conhecemos uma estação do luxuoso metrô moscovita e caminhamos na beira do rio Moscovo. Jornalistas, não resistimos em comprar o famoso Pravda (porta-voz do PC da URSS) de uma dessas máquinas, que provavelmente não existem mais, de venda avulsa de jornais mediante o depósito de moedas. Como não tínhamos moeda, fomos salvos por uma senhora idosa que nos forneceu a quantidade necessária para adquirir um exemplar. Mas as que estavam em seu porta-moedas foram parar todas no chão. Muito simpática, a senhora não se incomodou com o contratempo e nós a ajudamos a recolher o dinheiro. Finalmente, o Pravda estava em nossas mãos e acho que foi Aveline que acabou ficando com ele.

Usamos um táxi para ir e voltar do centro de Moscou. Para chegar lá, um coreano da embaixada nos deu um papel com indicações em russo ao motorista de onde deveríamos descer. O bilhete também indicava o local para onde pretendíamos regressar. Almoçamos em uma espécie de self service, tudo sem falar uma palavra do idioma, nos comunicando apenas por gestos.

O avião que pegamos para Pyongyang era um bimotor já meio velho, produzido pela União Soviética. O que nos causou uma certa apreensão. Éramos os únicos passageiros. Viajamos com tripulantes da companhia estatal do país que, aparentemente, estavam voltando para casa depois do trabalho. Alguns deles jogavam cartas. Todos muitos sorridentes, incluindo algumas simpáticas aeromoças. Tentamos como pudemos nos comunicar com eles. Ao chegar no aeroporto, fomos recebidos por uma delegação que incluía um intérprete que falava um português com acento bastante lusitano. O rapaz, se a memória não me trai, também se chamava Kim.

Em Pyongyang, em nossa estadia de nove dias no país, saímos sozinhos apenas uma vez, à noite. Nessa oportunidade, conhecemos um parque próximo do hotel. Em todas as demais vezes fomos acompanhados por funcionários do governo em visitas já programadas. Conhecemos bibliotecas e escolas onde as crianças nos recebiam com apresentações de músicas e passamos por um local que ficamos sabendo tratar-se de uma sauna coletiva frequentada por um batalhão de soldados, muitos deles aguardando em fila de uniformes verdes a oportunidade de entrar. Também visitamos museus que retratavam a guerra da Coreia, na década de 1950, que dividiu o país em dois. Neles havia reprodução de casamatas subterrâneas construídas para surpreender os soldados norte-americanos e exposição de fotos sobre o estado do país ao norte após o conflito. A paz definitiva não foi selada até agora e como se sabe conflitos ocasionais ainda ocorrem na fronteira.

A presença de Kim Il-sung é onipresente em todos os cantos da cidade, por estátuas hoje acrescidas pelas do filho, seu sucessor. Nas fotos, observamos os estragos que a guerra causou à cidade. A capital virou terra arrasada e foi reconstruída com réplicas dos antigos palácios orientais de dinastias anteriores. O conflito, segundo o nosso intérprete, gerou uma série de órfãos, incluindo o próprio, que cresceram em abrigos criados pelo governo. Segundo ele, Kim Il-sung visitava frequentemente as crianças e as presenteava com relógios iguais ao que o intérprete usava. A iniciativa gerou a imagem do dirigente como o pai de milhares de órfãos coreanos. O culto à personalidade comum à União Soviética de Stalin também está presente em Pyongyang.

Da capital fomos ao interior e passamos por algumas vilas. Uma imagem me impressionou quando visualizei a Coreia do Norte do alto do avião quando chegamos: não havia solo sem ser cultivado. A maioria do terreno coreano é rochoso e para alimentar a população de milhões de habitantes (a população atual é de 22,5 milhões) foi preciso aproveitar cada pedaço de solo agriculturável. Visitamos locais históricos com construções milenares que, felizmente, ainda permanecem de pé, apesar da guerra. Também estivemos em uma colossal obra de aterramento, objeto de orgulho de nossos anfitriões, de uma área que avança para o mar no afã de conseguir mais terra para plantar. Nosso destino era Panmunjom, no paralelo 38, que divide as duas Coreias em uma imensa área neutra entre as construções de vigilância dos países, conhecida como zona desmilitarizada. No local, foi assinado o armistício que interrompeu o conflito. Soldados norte-coreanos de um lado e soldados norte-americanos do outro, se espionam mutuamente.

Depois de regressarmos ao Brasil, creio que eu e Aveline nos vimos apenas mais uma vez. Mas guardei a imagem simpática e bem-humorada de meu companheiro de viagem, morto em 2005, quando foi encontrado só em seu apartamento. Quis saber mais sobre esse incrível personagem e pesquisando na internet encontrei o livro que ele escreveu em 1999. Confesso que também estava curioso para saber se nele estava o registro de nossa viagem. Mas encontrei apenas dois textos sobre a Guerra da Coreia. Em um deles, Os soldados, nossos filhos, não irão para a Coreia, Aveline relata a campanha dos comunistas pelo não envio de brasileiros à guerra. Ele cita Eliza Branco, que, em um desfile militar de 7 de setembro de 1951, abriu uma faixa com os dizeres do título do texto. Pessoas morreram para evitar que outros brasileiros perdessem suas vidas no conflito. A protagonista do ato que abriu a campanha foi presa e assim que saiu da cadeia engatilhou uma série de comícios contra o envio de tropas brasileiras. Os outros textos revelam bastidores do trabalho nas redações e personagens, como o também comunista e treinador da Seleção Brasileira de Futebol João Saldanha.

Recomendo a leitura de Macaco Preso para Interrogatório. Os textos bem-humorados e escritos são indicados para todos, pois trazem o registro histórico de uma época. Quem deve aproveitar bem deles são os estudantes e os que estão iniciando no jornalismo, em razão dos bons exemplos de exercício profissional demonstrado pelo autor.

A história desta semana é de um estreante neste espaço: Silvano Tarantelli, que trabalhou em A Tribuna, de Santos, A Voz da Unidade (órgão do antigo PCB) e em jornais da chamada imprensa alternativa na cobertura política nacional e como correspondente internacional, com reportagens em Uruguai, Cuba, Chile e Coreia do Norte. Há muitos anos tem atuado em assessorias de imprensa de sindicatos de trabalhadores, em campanhas políticas eleitorais, como assessor na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e em órgãos públicos do município e do Estado de São Paulo. Foi diretor do Sindicato dos Jornalistas. Hoje é assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania do Município de São Paulo.

Tem alguma história de redação interessante para contar? Mande para [email protected].