Por José Maria de Aquino

Pelé vai ser papai

Em julho de 1966, Pelé já estava na Inglaterra com a Seleção que tentaria o tri e que, como se sabe, sem ele, contundido, e graças à desorganização absoluta, foi um enorme fiasco. Com pouco tempo trabalhando no jornal, fiquei na retaguarda. Numa tarde de vento forte e frio, sol fraco, Tão Gomes Pinto chegou na redação e perguntou se eu estava trabalhando em alguma coisa importante. Não estava e ele engatou. “Pegue um fotógrafo e vá a Santos saber se há alguma novidade”. O Santos vivia seus melhores momentos e, mesmo com uma sucursal ativa, era obrigatório repórter de São Paulo passar por lá quase todos os dias.

Na fotografia escalaram o José Pinto. Descemos a Serra, passamos pela Vila Belmiro, onde não encontramos viva alma, e de lá seguimos para o Embaré, onde Zoca, irmão de Pelé, e seu tio Jorge, tomavam conta de uma pequena mercearia. Não tínhamos uma pauta definida, nem sabíamos se encontraríamos alguma notícia boa. Era jogar o anzol e aguardar para ver que tipo de peixe fisgaríamos, se é que fisgaríamos.

Na dúvida, e para não espantar algum peixe que pudesse ser apanhado, pedi ao José Pinto para esperar um pouco no restaurante da esquina, enquanto eu dava uma sondada. Cheguei cumprimentando “tio” Jorge e o “primo” Zoca. Falei que estava de férias e que, passando por ali, tinha resolvido dar uma paradinha. Aceitei tomar uma dose de cinzano – era a bebida mais suave à mão – para rebater o frio trazido pela brisa do mar. E, entre um trago e outro bem de leve, com eles tomando algo mais forte, acabei esquecendo o paciente José Pinto por bom tempo.

O papo rolava fácil, quando indaguei, jeito de sonso, ao Zoca se havia alguma novidade. Uma novidade qualquer. Se Pelé havia escrito ou telefonado contando como estava a vida na seleção… Meio distraído e já descontraído, Zoca abriu o jogo de forma que eu jamais imaginaria. Mais do que uma notícia, Zoca tinha jogado uma bomba em minhas mãos. Tão forte, que precisei me esforçar para que ele não percebesse.

– Não sabe não? A Rose está grávida − deixou escapar o irmão do Rei.

Não, eu não sabia. Nem eu e, logo descobri, ninguém mais, além da família e dos médicos. Rose havia acabado de receber a confirmação do resultado. Fiquei todo animado e tentei matar a pau.

– Mas essa é uma notícia que vale comemorar. Dá mais um cinzano e vamos lá cumprimentar a “tia” Celeste, disse, preparando a pauta na cabeça.

– Agora não dá, disse Zoca. Já passa das 7 horas (da noite) e tenho de ir para a escola. Além disso, preciso falar antes com minha mãe sobre esse assunto.

Para não assustá-lo, não insisti. Só busquei garantir uma visita a dona Celeste.

– Ok. Então diga a ela que amanhã cedo vamos lá para dar um abraço na vovó mais querida do mundo.

Falei assim, mudei o papo e em poucos minutos me despedi − antes que ele se arrependesse de ter contado a novidade e pedisse segredo. Só então me lembrei do José Pinto. Paraense, embora há muitos anos morando em São Paulo, meu parceiro tremia de frio, mas não arredou o pé do restaurante onde eu o havia deixado. Excelente repórter, José Pinto esfregou as mãos percebendo o bom trabalho que tínhamos à nossa frente. E foi dando as coordenadas.

– Vamos ligar para a redação, passar a notícia pelo telefone, arranjar um hotel e completar o serviço amanhã cedo, sugeriu, aflito.

Foi o que fizemos.

Na manhã seguinte, quando acordei, o José Pinto já havia tomado excelentes providências, que nem passavam por minha cabeça. Tinha comprado agulhas de tricô e novelos de lã para levar para vovó Celeste. Para a mamãe Rose, tinha providenciado um buquê de rosas, que o garoto de uma floricultura se encarregaria de entregar. Não esqueceu nem do cartãozinho cumprimentando a futura mamãe, e desejando felicidades ao casal. Naturalmente, não assinou o cartão e nos manteve sob sigilo.

Eram tempos mais tranquilos, de trabalho mais fácil, acredito, de mais confiança e amizade. Mas que, da mesma forma, exigiam criatividade. Havia mais tempo para a leitura do jornal e os textos eram mais longos. Logo estávamos batendo à porta de vovó Celeste. Zoca tinha avisado da nossa visita e se mandado. Como eu desconfiava, a notícia da gravidez não era para ser divulgada – ordem do Rei. Dona Celeste contou que Pelé não queria que falassem do filho – ainda não sabiam que seria uma menina, Kelly Cristina − que nasceria, feitos os cálculos, em fevereiro ou março de 1967.

Concordamos que ela não devia mesmo falar do filho do Rei, mas argumentamos que podia falar do seu primeiro neto. Falando do neto não estaria contrariando a ordem do filho. Nessas alturas, José Pinto já havia espalhado bichos de pelúcia pelo sofá e colocado as agulhas e os novelos de lã nas mãos de dona Celeste. Era a vovó alegre fazendo os primeiros sapatinhos para o primeiro neto. José Pinto ainda tentou levar tia Maria Lúcia, irmã de Pelé, a uma loja de roupa para bebês, mas não conseguiu. Com tia Maria Lúcia o jogo foi mais duro e era melhor não botar tudo a perder.

Com as fotos da vovó real, pegamos nossas coisas e subimos a Serra. Até hoje não sei o tamanho da bronca do Rei para cima do Zoca, quando soube da inconfidência que resultou naquele furo…

Autopista ou atalho?

Em Nova York, o Cosmos treinava num campo fora da ilha de Manhattan, onde Pelé nos ensinou a chegar de trem. Ele ia com o grupo de jogadores e não podia nos convidar. Antes, ele e o preparador físico Júlio Mazzei, seu eterno companheiro nos EUA, perguntaram onde nos hospedaríamos na cidade, e quando dissemos que pretendíamos ficar no hotel Paramount, indicado por amigos brasileiros, ambos nos aconselharam a ir para outro. “Se vocês têm dinheiro, fiquem num hotel mais seguro”, recomendaram. E nos indicaram o Pan-American, na 7a Avenida.

Seguimos o conselho.

Júlio Mazzei foi separado do grupo e, depois do treino, documentado pelo fotógrafo Rodolfo Machado, Pelé nos ofereceu carona no Malibu branco guiado por Mazzei. Aceitamos. Pouco depois de ligar o carro, Mazzei fez uma pergunta a Pelé, que me intrigou.

– Rei, vamos pela autopista ou pelo atalho?

– Vamos pela autopista mesmo, respondeu Pelé. O Aquino está com a gente.

Fiquei curioso com o diálogo e indaguei qual era a diferença. Mazzei respondeu que pela autopista pagava-se pedágio. Perguntei quanto se pagava e ele disse que eram 75 cents. Ingênuo, quis saber: “Só isso?”. Era. Mas Mazzei explicou que iam mais de uma vez por semana, daí a economia.

Caiu minha ficha. Sabia que Pelé era, corretamente, uma pessoa preocupada com o dinheiro, munheca, mão fechada, mas parecia claro que eles deviam estar brincando com a gente. Será?

Antes de chegarmos a Manhattan, combinamos almoçar num restaurante luso-brasileiro, na rua 46, no dia seguinte. Nem é preciso dizer que encontramos com muitos brasileiros – a rua 46 é reduto verde-amarelo em Nova York – na calçada do restaurante. Conversa aqui e ali, um deles foi sentar-se com a gente. Éramos cinco e comemos o trivial. Quando Mazzei pediu a conta, levantei o braço e disse que era minha.

– Eu pago. Meu patrão é rico e me deu verba, disse.

– Nada disso, interrompeu Pelé. Seu dinheiro aqui não vale, brincou.

Mazzei pagou a conta, e quando íamos levantando, Pelé disse para que ele não esquecesse de pegar a nota para cobrar a despesa do Cosmos. Sorri de leve e Pelé completou.

– Sou relações públicas do Cosmos. Por falar nisso, lembrou, dirigindo-se a Mazzei, precisamos pegar a autorização para usarmos os estacionamentos deles.

Nos abraçamos, e cada um tomou seu rumo.

Dois dias depois, fomos assistir a mais um jogo do Cosmos de Pelé, desta vez no Yankee Stadium, no Bronx. Seguindo mais um conselho de Mazzei e Pelé, fomos de táxi para o estádio. A noite ainda não havia chegado quando mostramos nossas credenciais – conseguidas nos escritórios da Liga – e nos acomodamos nas cadeiras do estádio. Tínhamos tempo bastante para ver suas acomodações serem tomadas pouco a pouco, antes do Rodolfo Machado ir para o reservado dos repórteres fotográficos, junto ao gramado. Combinamos sair e nos encontrarmos junto a um dos portões uns cinco minutos antes do final da partida. Íamos voltar de metrô e queríamos sair antes da multidão.

Quando nos encontramos no portão combinado, estávamos apenas nós dois, mas não nos tocamos de que alguma coisa estava errada. Sair antes de todos e pegar o metrô sem atropelos era mesmo o que desejávamos. Saímos a passos rápidos em direção à estação do metrô, mas fomos barrados poucos metros após termos entrado por uma passagem subterrânea. Dois guardas indagaram quem éramos, o que fazíamos, aonde íamos e determinaram que voltássemos. Devíamos aguardar o final do jogo para atravessarmos a passagem subterrânea junto com as demais pessoas. Nada de entrarmos por ali sozinhos, porque corríamos o risco de sermos assaltados – na melhor das hipóteses. Ainda mais que Rodolfo carregava duas grandes bolsas com máquinas fotográficas, lentes e filmes.

Aconselhados e aliviados, voltamos para o portão do estádio por onde saímos, que, como as demais, ainda estava fechado. Só então lembrei que quando saímos, cinco minutos antes do final, o jogo estava empatado, e que, de acordo com o regulamento da Liga, naqueles casos haveria “cobrança de pênaltis” para desempatar. Todo jogo devia ter um vencedor. Tentamos voltar para dentro do estádio, mas fomos barrados. “Quem sai não volta mais”, ouvi.

Só nos restava aguardar o final do jogo, acompanhando as cobranças de pênaltis pelos gritos dos torcedores. Terminado o jogo, tomamos o metrô no meio da multidão, morrendo de medo até descermos numa estação perto do Central Park e de lá indo a pé até o hotel, na 7ª Avenida. Não eram, mas depois do aviso dos guardas, cada passageiro que lotava o vagão do metrô me parecia um ladrão, prontinho pra nos assaltar. Ainda bem que o Rodolfo parecia não pensar da mesma forma.

Obs. Anos depois, participando do programa Bem, Amigos, comandado pelo Galvão Bueno, no SporTV, o assunto dinheiro e jantares veio à baila. Arnaldo César Coelho contou que na Copa de 90, na Itália, Pelé havia prometido pagar a conta para um grupo de amigos que, exagerando, pediu vinhos caríssimos. Arnaldo no entanto lembrou que Pelé foi “salvo” pelo dono do restaurante, que o reconheceu e bancou a despesa. Isso, depois de se mandar fotografar ao lado do Rei. Lembrei da minha história em 1976 e Pelé garantiu que a parte do pedágio era brincadeira. Era mesmo?

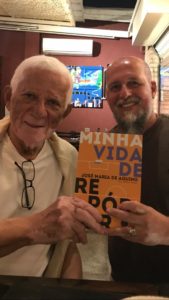

As histórias relatadas aqui foram extraídas, com autorização do autor, do livro Minha vida de repórter, de autoria de José Maria de Aquino (ex-Jornal da Tarde, Placar, TV Globo e Estadão), editado pela Editora Letras do Brasil, com organização de Nelson Nunes. O livro segue à venda no site da editora.

Jornalistas&Cia e Portal dos Jornalistas trazem neste espaço histórias de colegas da imprensa esportiva em preparação ao Prêmio Os +Admirados da Imprensa Esportiva, que será realizado em parceria com 2 Toques e Live Sports, no segundo semestre.